Eigentlich liegt es nicht in der Natur des Menschen, sich freiwillig aus einem Flugzeug zu stürzen – zumindest nicht ohne triftigen Grund. Und dennoch zieht der freie Fall Abenteurer magisch an. Ob Bungee-Sprung, Freefall-Tower oder der klassische Fallschirmsprung – das Kribbeln beginnt lange vor dem Absprung. Während der freie Fall beim Bungee nur Sekunden dauert, bietet Fallschirmspringen fast eine Minute ungebremste Schwerkraft.

Der erste Schritt: Der Tandemsprung

Wer das unvergleichliche Gefühl des freien Falls erleben will, muss nicht sofort eine Lizenz erwerben. Die meisten Sprungschulen bieten Tandemsprünge an, bei denen Anfänger sicher an einen erfahrenen Tandempiloten geschnallt werden. Diese Methode erlaubt es, den Adrenalinrausch zu genießen, ohne sich um Technik oder Landung kümmern zu müssen.

Doch Vorsicht: Fallschirmspringen hat einen hohen Suchtfaktor. Viele, die einmal gesprungen sind, wollen mehr – und der nächste Schritt ist oft eine Ausbildung zum Solospringer.

Sicherheit geht vor: Warum Fallschirmspringen nicht lebensmüde ist

Fallschirmspringen gilt als sicherer als viele klassische Sportarten. Die meisten Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen, nicht auf technische Defekte. Moderne Fallschirme und elektronische Sicherheitssysteme haben das Risiko minimiert. Eine fundierte Ausbildung ist dabei das A und O. Künftige Springer lernen nicht nur die Theorie über Aerodynamik und Notfallverfahren, sondern üben in simulierten Szenarien das korrekte Verhalten.

Von der Ausbildung zum ersten Solosprung

Die AFF-Ausbildung („Accelerated Freefall“) wurde in den USA entwickelt und ermöglicht es, innerhalb weniger Sprünge die ersten Soloabsprünge zu meistern. Der erste Sprung erfolgt noch unter Aufsicht zweier Instruktoren, die in der Luft eingreifen können. Schritt für Schritt erlernen die Schüler den freien Fall, Drehungen, Kontrollbewegungen und die exakte Schirmsteuerung.

Nach etwa sieben erfolgreichen Trainingssprüngen absolvieren die Schüler den ersten echten Solosprung. Das Gefühl, sich selbst aus einem Flugzeug zu werfen, ist unvergleichlich – und oft der Moment, in dem aus neugierigen Einsteigern leidenschaftliche Fallschirmspringer werden.

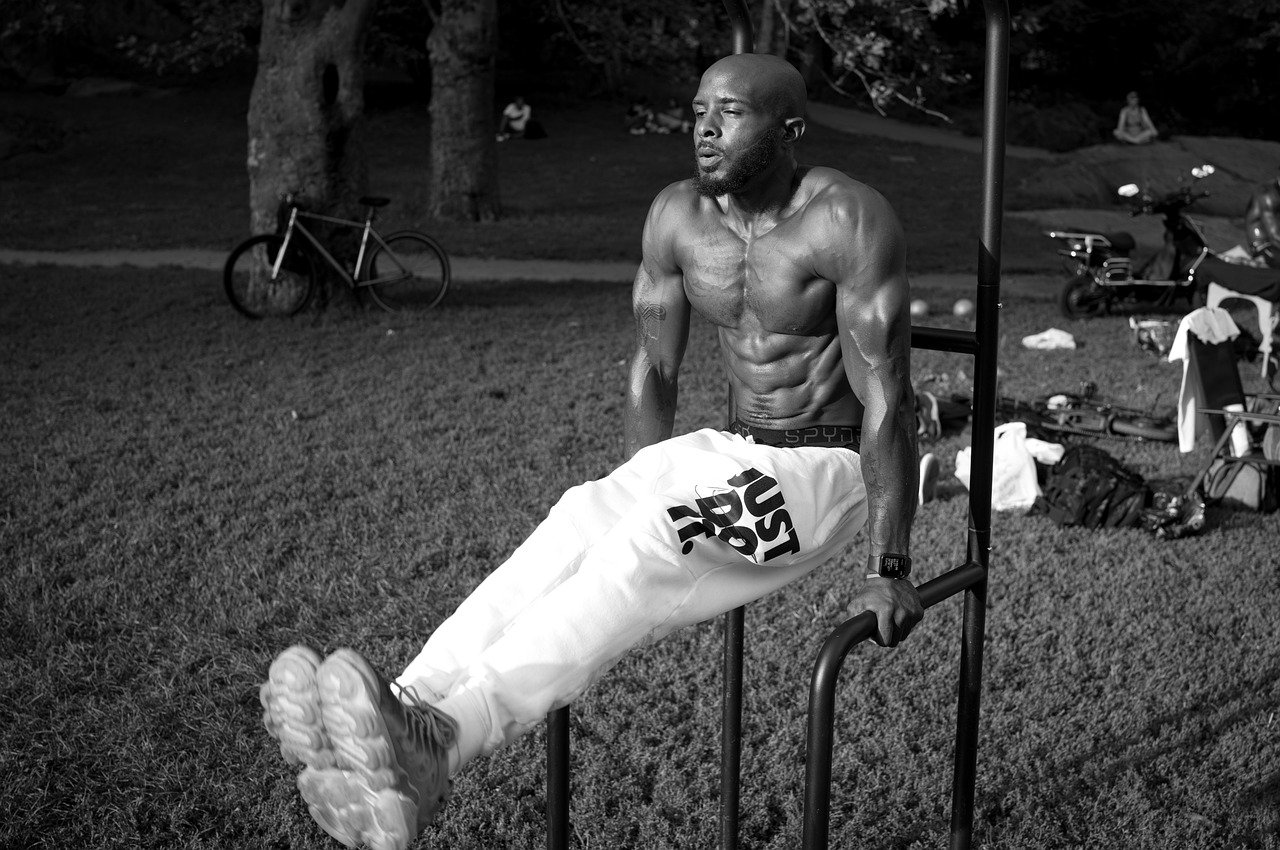

Körperliche Fitness: Wer kann springen?

Fallschirmspringer müssen keine Leistungssportler sein, doch eine gewisse Grundfitness ist essenziell. Moderne Studien zeigen, dass Kreislaufstabilität und eine gesunde Wirbelsäule wichtig sind. Orthopädische Probleme wie Arthrose oder Bandscheibenvorfälle können Kontraindikationen sein. Ebenso sind schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder unkontrollierte Atemwegsprobleme ein Ausschlusskriterium.

Das Körpergewicht spielt ebenfalls eine Rolle: Während moderne Fallschirme auch schwerere Springer tragen, steigt mit dem Gewicht die Aufprallbelastung. Viele Sprungschulen setzen ein Limit von etwa 110 Kilogramm.

Physik des freien Falls: Warum wir nicht mit 700 km/h aufschlagen

Nach physikalischen Berechnungen könnte ein Körper im freien Fall theoretisch Geschwindigkeiten von über 700 km/h erreichen – wäre da nicht der Luftwiderstand. Ein Fallschirmspringer erreicht in stabiler Bauchlage etwa 200 km/h. Wer kopfüber oder in „Headdown“-Position fällt, kann bis zu 250 km/h erreichen. Der Schirm reduziert die Geschwindigkeit schließlich auf gemütliche 18 km/h, was einer schnellen Laufgeschwindigkeit entspricht.

Wenn der Schirm nicht öffnet – was dann?

Die größte Angst eines jeden Springers ist eine Schirmfehlfunktion. Doch genau für diesen Fall gibt es Notfallsysteme: Jeder Fallschirmspringer trägt einen Reserveschirm, der regelmäßig von professionellen Packer:innen überprüft und gewartet wird. Zudem kommt moderne Technik ins Spiel: Elektronische Öffnungsautomaten wie das Cypres-System messen Geschwindigkeit und Höhe und lösen den Reserveschirm automatisch aus, wenn der Springer die Mindesthöhe unterschreitet.

Fallschirmspringen ist mehr als nur ein Nervenkitzel. Es ist ein Sport, der Technik, Körperbeherrschung und mentale Stärke erfordert. Dank modernster Sicherheitsvorkehrungen und fundierter Ausbildung können sich auch Anfänger mit Vertrauen in die Tiefe stürzen. Und wer den ersten Sprung wagt, für den ist die Frage nicht mehr „ob“ – sondern nur noch „wann wieder“.